脂質異常編

コラム18で脂質異常に対するChatGPTのコメントを紹介しました。これはあくまでガイドラインに沿った一般論です。医師はこの一般論を参考に患者に指導や治療を行っています。しかし、ここでもいつものように「コレステロールは高い方がよい」と主張する医師がおられます。なぜこのような意見がでてくるのでしょうか? この点について考察してみます。

脂質異常とは善玉、悪玉コレステロール、中性脂肪、リポ蛋白など様々な脂質の異常を総称した用語ですが、ここでは悪玉コレステロール(LDL)が高い脂質異常と定義することにします。

高LDL血症は本当に悪なのか?

LDLが高ければ高いほど動脈硬化性疾患が増えていくことはすでに多くの研究で証明されています。とはいえ、現状基準値としてしばしば使われる140以上が必ず危険なのか、というとそうではありません。高コレステロール血症は動脈硬化性疾患を発症する一つの因子に過ぎません。多くの住民を前向きに調査して動脈硬化に関する様々な指標と疾患の発症率との関係を調べた吹田研究というのがあります。この研究から、動脈硬化危険因子を数値化した吹田スコアと心血管イベントとの関係が示されました。以下のサイトに吹田スコアが計算できるページがあるので自分のデータを入力して将来の発症リスクを見てみましょう。

吹田スコアで冠動脈疾患の発症率を確認できる計算フォーム | DataClock

ちなみに私自身の吹田スコアを計算させると46点で向こう10年間のリスクが3%と出ました。私のLDLは140-145で少し高めですが、LDLが100未満になれば発症リスクは3→1%に減るようです。この発症率の減少は臨床的に意味があるのでしょうか? 逆に、発症しない確率が97から99%に増加する、と表現を変えたらどうでしょうか?この値を見てLDLを下げるために努力したり薬物治療始めたりする価値があるかは疑問です。それでは自分がLDL 180以上だったらどうでしょうか?吹田スコアは56点となり、リスクは9%に上がります。さすがに10%に近づいてくるとやや危機感を感じますね。医療の世界では一般に将来のイベント予測が10%以上になると予防が必要という暗黙の了解があります。もちろんそれ以下で治療の介入をしてはいけないわけではありませんが、治療の費用対効果を考えると効率は悪いと言わざるを得ません。心血管疾患予防の場合、低い発症率のレベルであればまずは食事療法や運動療法など身近な生活習慣を見直すことが重要でしょう。

心血管疾患の2次予防と家族性高脂血症について

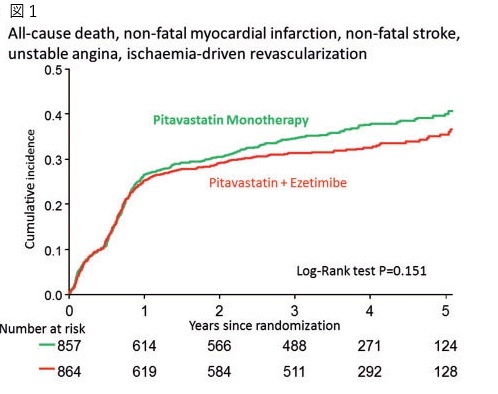

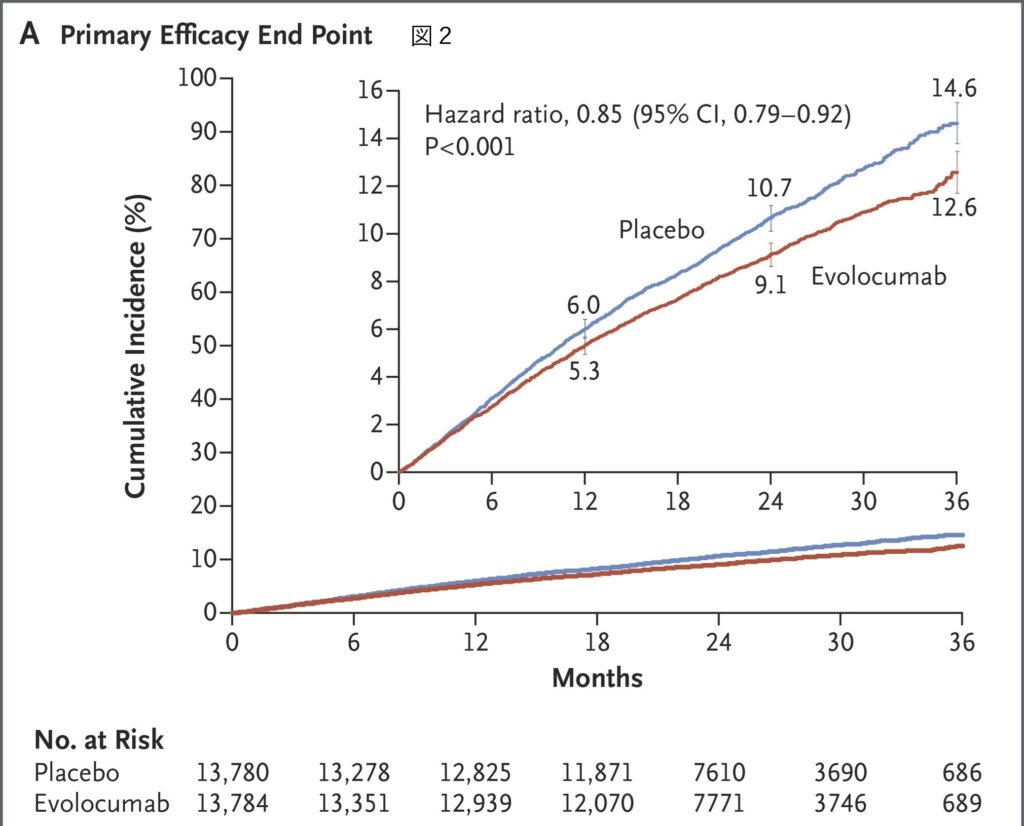

前述したのは心血管疾患を発症していない人向けの予防(一次予防)の話でした。すでに心臓冠動脈狭窄による狭心症や心筋梗塞を発症してしまった場合の2次予防(再発予防)における脂質異常の管理については一次予防とは異なる対応が必要です。これはすでに冠動脈疾患を起こしてしまった患者においては血中脂質増加が病気発症に強く関与しているとの仮定に基づくものです。実際、1994年に報告された4444名の冠動脈疾患を用いたRCT(無作為研究)でスタチン製剤(LDLコレステロールを下げる薬)を投与した群とプラセボ(偽薬)を投与した群で予後を比較したところ、冠動脈疾患による死亡がスタチン群で111人、プラセボ群で189名という結果で、死亡の相対的なリスクが42%減少したことが示されました。最近はスタチンを処方しないで経過観察をする研究は倫理的に難しく、LDLコレステロールをどれだけ下げるかが研究の目標となっています。私の古巣である東京女子医大循環器内科を中心として行われたHIJ-PROPER研究が2017年にヨーロッパ心臓病学会誌に報告されましたが、スタチンを内服してLDLコレステロールを70-100にコントロールした標準治療群と70未満の治療強化群に分けられました(それぞれ約860例)。その結果、約4年経過観察して心血管イベントは前者で36.9%、後者群32.8%で、数値では強化群で低いイベント率を示すも、統計的には有意ではありませんでした(図1、参考文献3より)。しかし、米国では先行研究であるPROVE-IT TIMI-22 試験 (2004)、TNT 試験 (Treating to New Targets, 2005)がすでに治療強化群で有意に心血管イベントを減らすことが示されていました。民族や食生活の違いもあるでしょうが、我が国の前者の研究では有意差は出なかったという一つのエビデンスを作りました。しかし、我が国の前者の研究結果では、日本国内でLDL70未満の強化療法を否定するには早急であるとも述べられています。近年ではPCSK9という種類の注射薬によりLDLコレステロールを著明に低下させる新たな薬が登場し、特に家族性高LDL血症の冠動脈疾患患者の治療に用いられています(FOURIER試験)。この薬によりLDLは30まで低下するのですが、この治療によってもイベントは15%低下したにすぎず、その効果は限定的といわざるを得ません(図2、参考文献4より)。

「コレステロールが低いと癌が増える」は本当か?

アンチコレステロール派が今でも「コレステロールが低いと癌が増える」「日本人は癌が多いのでコレステロールは高い方がよい」という説を唱えています。これは本当でしょうか? この説は1970~90年代の観察研究で「総コレステロールが低い群ほど癌死亡が多い」という相関が見られたことから広まりましたが、その多くは逆因果(サブクリニカルな癌や肝疾患・栄養不良・喫煙等がコレステロールを下げている)で説明できると考えられています。その後、先ほど一次予防の話で述べた様々な大規模研究では低栄養や肝疾患などの交絡因子を考慮した多変量解析で、低コレステロールと癌の関係については否定されています。

私の結論

コレステロール、特に悪玉LDLコレステロールは心血管リスクの一つであることは言うまでもありませんが、適正なコントロール値については、初めて発症を予防する一次予防とすでに罹患した方の再発を防ぐ二次予防で異なっています。一次予防では基準値140を越えたあたりから食事療法と運動療法を意識的に取り入れ、それ以上上がらないように努めましょう。それでも170-180を越えるようなら特に男性では薬物療法を検討してください。吹田スコアを用いて自分のリスクを知っておくのも重要で、それを見てどのリスク因子を注意すればよいかがわかると思います。2次予防についてLDL100以下は必須、70以下に下げるかどうかはまだ明確なエビデンスはありません。心血管疾患の2次予防のためという名目で低ければ低いほど良いというのは現状では言い過ぎと考えられます。私はこの説については製薬メーカーとの利益相反が多分に絡んでいると考えています。PCSK9のエビデンスで見るように、LDLを30に下げても残余リスクが多いというのは他のリスク因子の修正が必要であることは明白であり、そこを議論せずLDLだけをターゲットにするのは言い過ぎでしょう。脂質異常管理のガイドラインを作成している世界中の医師はすべてこのスタチン薬剤に関する利益相反を持っています。その事実も考慮し、現場の医師には冷静に患者さんの診療を決めてほしいと思います。

参考文献

- Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH, et al. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. New England Journal of Medicine. 2004;350(15):1495-1504.

(PROVE-IT TIMI 22 試験) - LaRosa JC, Grundy SM, Waters DD, et al. Intensive lipid lowering with atorvastatin in patients with stable coronary disease. New England Journal of Medicine. 2005;352(14):1425-1435.

(Treating to New Targets: TNT 試験) - Hagiwara N, Origasa H, Ogawa H; HIJ-PROPER Investigators. Low-density lipoprotein cholesterol target value <70 mg/dL is not beneficial compared with 90–110 mg/dL in patients with stable coronary artery disease: a randomized controlled trial. European Heart Journal. 2017;38(16):1215-1223.

(HIJ-PROPER研究) - Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al.; FOURIER Steering Committee and Investigators. Evolocumab and clinical outcomes in patients with cardiovascular disease. New England Journal of Medicine. 2017;376(18):1713-1722.

(FOURIER 試験)