糖尿病編

1,「血糖値は高い方がよい?」

これも和田秀樹氏がよく言っています。糖尿病患者さんが高い血糖を放置しておけば次々に合併症を起こし、場合によっては死に至る、ということは医師であればだれでも知っています。これも高血圧の議論と同じで、糖尿病治療薬である血糖降下薬によって低血糖が起こり、それが病態を悪化させる、という議論にすり替わっているのです。実は糖尿病治療の世界ではこの「低血糖」のリスクは何十年も前から議論されており、下がりすぎは害になるというエビデンスが構築されています。そのため治療医は無理せず、その患者さんの糖尿病重症度に合わせて血糖を調整してきました。特に高齢者への低血糖リスクは生命予後に直結するので、ある程度あまい血糖コントロールであっても目をつぶっているというのが実際のところです。しかし、最近は低血糖リスクの極めて低い治療薬がでてきました。私も多くの患者さんでそのような薬を処方しますが、低血糖と思われる症状が出た人はいません。それでも低血糖が心配という患者さんには、自分で血液をしぼりとらなくても血糖値を測定できる「リブレ」という腕に貼るパッチタイプのセンサーで非観血的に血糖を随時測定してみることをお勧めします。

このパッチは7000-8000円とやや高額ですが、2週間連続使用でき、血糖値と食事との関係、時間との関係など血糖変動のことを学べるチャンスになるので1度は装着してみるとよいと思います。パッチはネット購入でき、スマートフォンでスキャンしてデータを保存もできます。当院ではコントロールが難しい患者、自分の意志で食事と血糖の関係を明らかにしたいという治療を兼ねた向学心のある方に装着して、データを共有しています。この試みは患者の食生活に極めて有益な情報が得られるのでお勧めしています。このように随時血糖がわかる時代においては低血糖が起こるリスクはインスリン分泌がある程度保たれている2型糖尿病患者では低くなっています。また、食生活と投薬を工夫すれば非糖尿病者に近い血糖コントロールも可能かもしれません。特に60歳以下の若い糖尿病患者においては厳格なコントロールにより将来の合併症の確率をできるだけ下げる努力が必要と思います。

2.血糖値と予後のエビデンス

では実際には血糖値はどのくらい下げるとその後の病気の発症や寿命に影響を受けるのでしょうか? 様々な大規模研究が行われています。

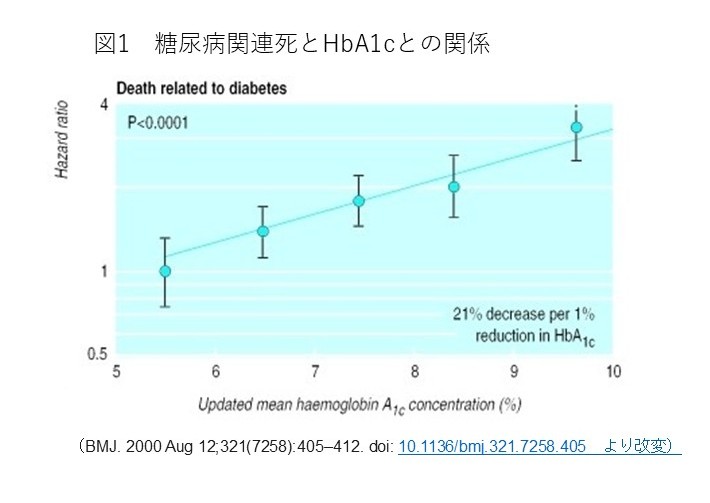

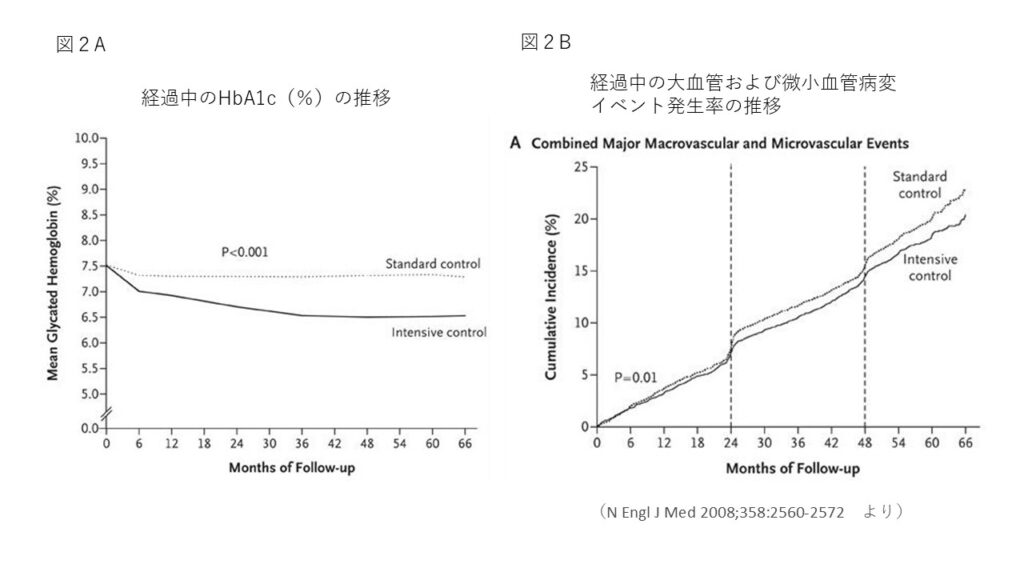

イギリスで行われた3642例が登録されたUKPDS研究ではHbA1cと予後の関係が記されています(BMJ. 2000 Aug 12;321(7258):405–412)。西暦2000年出版でやや古い論文ですが、図1のようにHbA1cが高いほど糖尿病関連死亡が増加していることがわかります。この論文だと血糖管理は低ければ低いほどよいというようにも見えます。その後の代表的な研究であるADVANCE試験(11,140例を対象にしたランダム化研究:NEJMという有名雑誌に掲載)では、HbA1c6.5%以下を目標にした群とそうでない群にわけてその後5年以上の予後を観察しています。2008年出版でやや古いトライアルにはなりますが、HbA1c 6.5%以下の血糖強化療法群では糖尿病性腎症の発症率を下げ、それにより大血管+微小血管イベントが10%低下したという結果が得られました。両群のHbA1c値の平均は強化群6.53%、非強化群7.30%で、最終の血管イベント率がそれぞれ18.1%、20%です(図2A,2B)。確かに10%下げたという結果で統計的に有意差はあるのですが、血糖下げる努力の割にイベント率が18%もあるのかという悲観的な意見もあると思います。この研究の登録患者にはすでに心血管病の既往患者が30%程度含まれているというのもイベントが高くなった理由かもしれません。血糖コントロールを強化するのも大事だが別の血管病予防である血圧や脂質異常の改善なども併せて強化する必要があると思われます。

また、糖尿病には血管障害以外に癌や認知症の発生率が高いことが知られています。日本の研究のメタ解析では、糖尿病患者は非糖尿病と比べて。大腸がん(ハザード比:HR=1.40)、肝臓がん(HR=1.97)、膵臓がん(HR=1.85)、胆管がん(HR=1.66、男性のみ)など、特定の部位のがんにおいて統計的に有意なリスク上昇が認められました。他の部位においてもリスク上昇が示唆され、糖尿病は日本人における全がん発生率を全体的に20%増加させる要因であることが明らかになりました(Cancer Sci. 2013 Aug 25;104(11):1499–1507. )。しかし、癌の発生とHbA1c値との関連は乏しいというのが現状のエビデンスのようです。

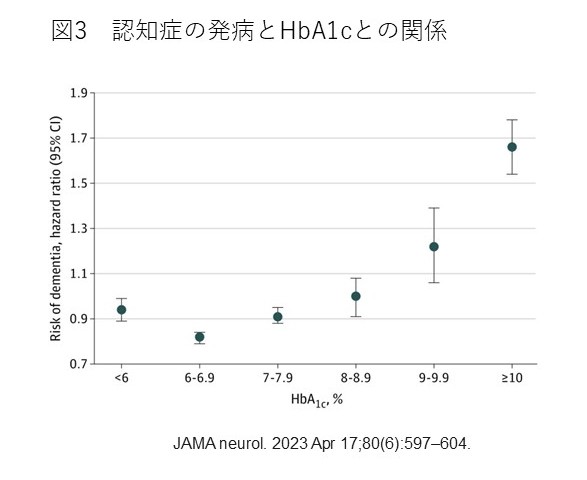

認知症の発生については、2012年にそれまでの有数の予後を解析した論文のメタ解析を行った結果、脳血管障害からくる血管性認知症だけでなくアルツハイマー型認知症についても糖尿病患者でより高頻度に発病することが明らかになっています(J Diabetes Investig. 2013 Apr 26;4(6):640–650)。この論文ではアルツハイマーの発病は糖尿病患者で1.56倍のリスク、血管性認知症のリスクは2.27倍、全認知症では1.73倍のリスクがあると示されています。HbA1cとの関係については近年の論文で、HbA1c 6-7%が最も低いリスクで、9以上になると有意に認知症の発生率が高くなることが示されています(図3)(JAMA Neurol. 2023 Apr 17;80(6):597–604.)。

3.私の結論

糖尿病を発症した人の血糖コントロールの重要性はこれまでの膨大な研究データから明らかであることがわかります。しかも、高血圧や脂質異常といった血管リスク因子と比べて、生活習慣の変化によって血糖コントロールは大きく変化します。幸い、医師による治療においては近年、低血糖を起こしにくい薬剤が主流になっており、薬で低血糖という”副作用“はかなり減りました。しかし、高血糖についてはかかりつけの医師の治療だけではどうにもなりません。実生活における糖質や炭水化物のコントロールに常に目を向けて定期的な医師の指導のもと良い血糖値の管理を継続してください。